Article Directory

DeepSeek 狂飙背后的基金众生相:押注“小而美”还是豪赌“大而强”?

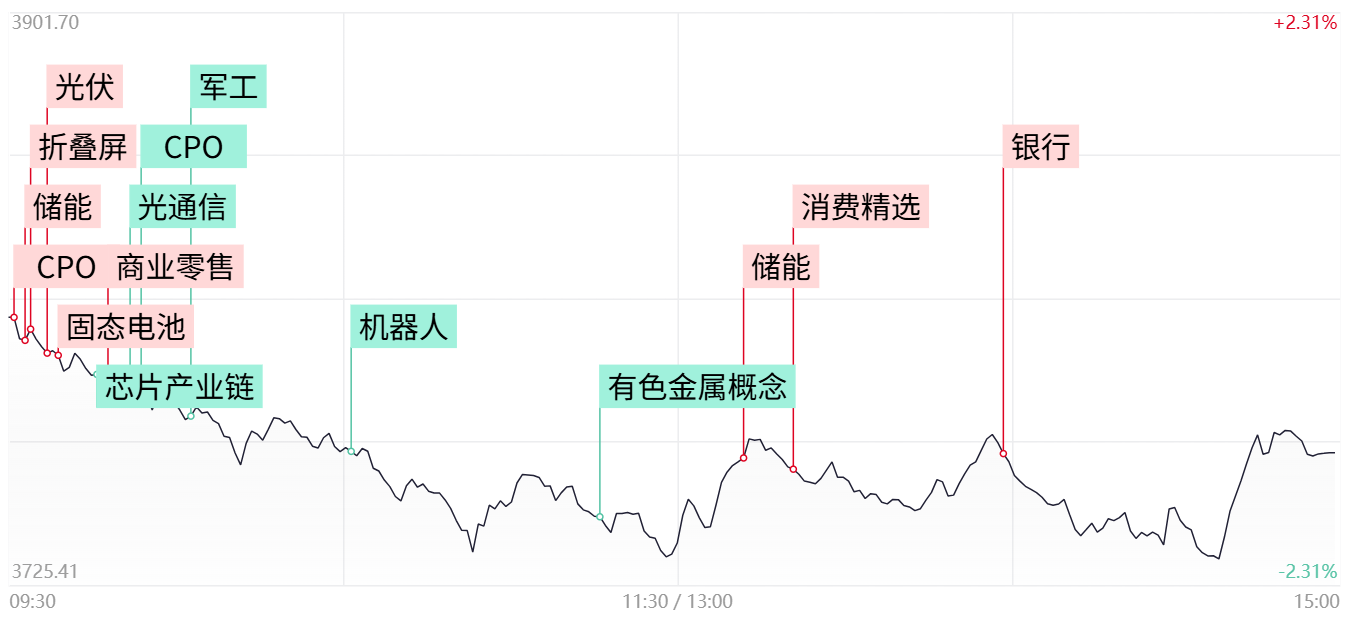

近期,DeepSeek 的强势崛起无疑给科技产业打了一剂强心针,连带着二级市场的科技股也火了一把。不少基金经理凭借着前瞻性的布局,成功搭上这趟顺风车,赚得盆满钵满。然而,在这看似光鲜的业绩背后,隐藏着的是基金经理们截然不同的投资逻辑,以及对 A 股市场结构性分化与机遇的深刻理解。

冠军基金的炼成:顾鑫峰的“专精特新”突围

华夏基金的顾鑫峰,凭借着其管理的华夏北交所创新中小企业精选两年定开基金(以下简称“华夏北交所精选”),延续了 2023 年的冠军势头,今年年内涨幅接近四成。这个成绩在市场上绝对亮眼,但他的投资策略却显得有些“另类”。

顾鑫峰的策略核心在于挖掘北交所那些市值在 30 亿到 50 亿之间的“专精特新”企业。这些企业往往在半导体材料、工业机器人、精密仪器等细分领域掌握着核心技术,但在过去,它们的光芒却被主流资金所忽略。用顾鑫峰自己的话说:“北交所有很多专精特新或细分领域里的龙头,长期业绩增长是有保证的。”

这种“小而美”的投资理念,让华夏北交所精选在市场中显得独树一帜。它不追逐热点,而是扎根于细分领域,寻找那些真正具有长期增长潜力的企业。这种策略的优势在于,能够有效地规避市场波动带来的风险,保持基金净值的稳定增长。

但同时,这种策略也存在着一定的局限性。由于专注于中小市值企业,华夏北交所精选可能会错过一些短期内爆发的投资机会。比如,2024 年,当 ChatGPT 引领科技股炒作浪潮时,顾鑫峰选择减持估值较高的凯德石英,虽然避免了后续的估值回调,但也错过了并行科技这类公司在 DeepSeek 概念中异军突起的机会。

黄兴亮的激进派:重仓“大而强”的豪赌

与顾鑫峰的稳健风格形成鲜明对比的,是万家基金的黄兴亮。他更倾向于投资那些成熟的中大型行业龙头,试图通过捕捉行业增长的红利来实现更高的收益。

黄兴亮管理的万家行业优选基金,今年以超过 40% 的净值增长率跻身市场前列。但如果你仔细研究他的持仓,会发现他的投资风格非常激进。高仓位运作、重仓单一行业是他的两大特点。他的基金股票仓位长期维持在 90% 以上,并且敢于将大量资金投入到半导体、云计算等科技行业的龙头股上,比如寒武纪、科大讯飞、深信服等。

这种激进的投资策略,使得万家行业优选在某些市场行情中能够获得超额收益,但同时也带来了更大的波动性。在 2022 年到 2024 年上半年市场风格切换时,其净值波动就非常剧烈。

这种“All in”式的投资方式,就像一场豪赌,赢了固然风光无限,但输了也可能血本无归。

两种模式的背后:谁更胜一筹?

顾鑫峰和黄兴亮,代表了两种截然不同的科技股投资逻辑。

顾鑫峰的“北交所模式”更注重成长期企业的技术壁垒和估值确定性,通过分散投资不同行业的标的来降低风险。这种模式虽然稳健,但也可能错失一些高增长的机会。

黄兴亮的模式则更注重捕捉行业增长的红利,敢于重仓押注。这种模式虽然收益潜力巨大,但风险也相对较高。

那么,这两种模式究竟谁更胜一筹呢?这个问题恐怕没有标准答案。不同的投资者有不同的风险偏好和投资目标,适合自己的才是最好的。

然而,从更深层次的角度来看,顾鑫峰和黄兴亮的投资差异,也反映了当前 A 股市场所面临的结构性分化。一方面,新兴技术不断涌现,为中小企业提供了弯道超车的机会;另一方面,行业龙头凭借着规模优势和品牌效应,依然占据着主导地位。

在这种复杂的市场环境下,基金经理们需要根据自己的投资理念和风险偏好,做出最适合自己的选择。而对于普通投资者来说,更重要的是要了解不同基金经理的投资风格,选择那些与自己风险承受能力相匹配的产品。